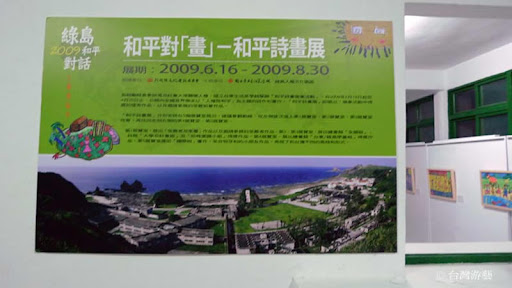

「和平詩畫展」可以成為綠島每年盛事

文/蔡宏明

|

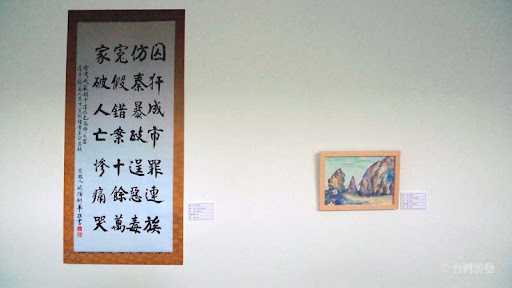

| (圖說:「和平詩畫展」在綠洲山莊的獨居房展出。右為受難者陳武鎮作品。 攝影 曹欽榮。) |

「在那個年代,有多少母親,為她們囚禁在這個島嶼的孩子,長夜哭泣」柏楊的詩雋刻在綠島文化園區的人權紀念碑上,為綠島曾為人權侵害的歷史場景做了註腳,而膾炙人口。可是很少人讀過另一位受難者曹開的詩句:

我們是被關禁在

鐵罐裡的螢火蟲

我們像星星連動也不動

久久彼此相望

懷著災難的苦痛

……

但願生命點燃的燈火

永久不會被熄滅遺忘

我們供人使用的字眼

就是至愛光明的血紅面龐

是的,許多難以數計的人權受難者,淹沒在歷史的浪花中,以致曾經豐富綠島人文的人權歷史,在觀光客眼中,變成海島美景與自然生態的陪襯。

隨著全球人權意識的昇高,和平文化的普世價值跨越族群與國際,綠島人權文化園區自2002年開放以來,不斷成長,已成為展示台灣人權歷史的重要場址。為發掘人權文史,累積和平文化的展示資源,鼓勵綠島參訪者以及社會大眾關懷人權,促進族群和諧,台東生活美學館特別企畫『和平對「畫」詩畫徵集活動』,邀請社會大眾用詩、畫,來抒發對人權歷史的體驗,或參訪綠島的經驗,用詩來歌詠對和平的期待,以畫來描繪幸福的願景,解放心靈的桎梏,追求恆久的和平與民主。

| (圖說:左為邀請參展的受難者歐陽劍華、歐陽文作品;右為國際組匈牙利小朋友作品。攝影 曹欽榮。) |

活動從2009年2月起公布辦法,向全國徵求詩畫作品,4月20日截止收件,評選出14首詩、18幅畫。除了這些優秀的作品,我們也邀請多位受難前輩提出畫作,自6月15日起在綠島園區綠洲山莊以「和平詩畫展」為題展出。

這是台灣有史以來第一次以「人權與和平」為主題的徵件活動,應徵作品的數量,雖不像一般競技性的藝文活動那麼多,作品品質卻達到藝文水準,其中也有好多感人的故事。

受難者前輩江槐邨先生以〈見返る茨道(回首荊棘路)〉榮獲「受難者及家屬組」首獎。江先生學生時代受日本教育,得獎作品是「日本短歌」形式的創作,充分反映出他們那一個世代的人文修養。他的作品原來書寫在稿紙上,為了展出,他特別請人幫忙用電腦打字,除了反覆訂正詩句中的日文假名注音,還特別用中文寫下每一首詩的創作情境。中文的創作自述,是他在白色恐怖中遭遇的故事,可說是台灣人權歷史的寫照,無異歷史的證言。詩類作品,因為不限定書寫語言,受難者陳武鎮先生的妻子陳玉珠女士,用台語寫成的〈火燒島的風〉,呈現了台語優美的聲韻,獲得優選。彰化有一個家庭,三代五口都投寄了詩作應徵。這一家人除了陳東森(祖父)沒得獎之外,目前在國中擔任老師的陳文和(父)、楊秀然(母)分別得到「社會組」的佳作及優選,而陳英任(兄,高三)、陳英立(弟,國一)分別獲得「國高中組」的首獎及優選。這一家人對人權十分關心,稱之為「人權模範家庭」一點也不為過。擔任詩類評審的李敏勇先生指出:「台灣的民主轉型並不順利,轉型正義的歷史形成也不紥實。文學和藝術形貌的見證不夠深刻,反映在社會的歷史意識和文化意識課題,也許應該更被關切。」

繪畫類徵件以幼稚園及國小學生為主,台東及綠島的小朋友來件數量,比全國各地小朋友來件總數還多,充分顯示了在地學童對鄉土的感情。從事美育工作近三十年的黃麗穎指出,通過藝術的教育,兒童可以由同理心、移情作用成就關懷世界的胸襟,達到身心均衡的發展,這次的畫作徵集,極吻合這樣的藝術教育理念。

|

| (圖說:「詩平詩畫」全國徵集得獎小朋友作品展出情形。 攝影 曹欽榮。) |

和平詩畫的徵集活動,創下了台灣人權歷史的紀錄,我們不會以此為滿足。我們深信,用詩來歌詠對和平的期待,以畫來描繪幸福的願景,是喚醒社會的歷史意識和文化意識有效的方法之一,必須持續下去,也將會不斷推廣,成為綠島人權文化園區每年的盛事。

沒有留言:

張貼留言